西安纪东涛医师 原创

在中医的诊疗过程中,准确判断病位至关重要。很多时候,一些看似相同症状的疾病,由于病位的差异,治疗方法也截然不同。

就拿常见的咳嗽来说,有的咳嗽是因为肺气不能宣降,病位在上焦肺;但是寸脉浮和寸脉沉治法还不相同,这就是上焦表 里差异了。当然五脏六腑皆可令人咳,咳嗽可不单单是肺的问题了

有的咳嗽还和中焦脾胃有关系,由于脾胃虚弱,痰湿内生,上渍于肺,病位实则在脾胃。若只看到咳嗽这一表面症状,而不深究病位所在,盲目用药,往往难以取得理想的疗效。

又如失眠之症,可能是心肾不交所致,病位在心肾;也可能是肝郁气滞,气血不畅,病位在肝。治疗时若不找准病位,一味安神养心,可能会适得其反。

同样,肝郁气滞,脉象浮弦,沉玄,和中取弦,治法又不同,中焦的表里,和半表半里治法也是不同的。

再看水肿,有因风邪袭表,肺失宣降,病位在肺;有因肾阳虚,水湿内停,病位在肾。治法也需因病位的不同而有所变化。同是肾阳虚衰,尺脉浮散和尺脉微细治法也大不相同。

中医治病,强调的是整体观念和辨证论治。对于病位的判断,需要综合脉象、症状、舌象等多方面的因素,进行全面而细致的分析。这不仅要求医者具备扎实的中医理论基础,更要有丰富的临床经验和敏锐的洞察力。

然而,在当今社会,中医的传承和发展面临着诸多挑战。一些中医从业者未能深入领悟中医的精髓,在诊疗过程中过于依赖西医的检查手段,忽视了中医传统的诊断方法,导致对病位的判断失误,影响了治疗效果。

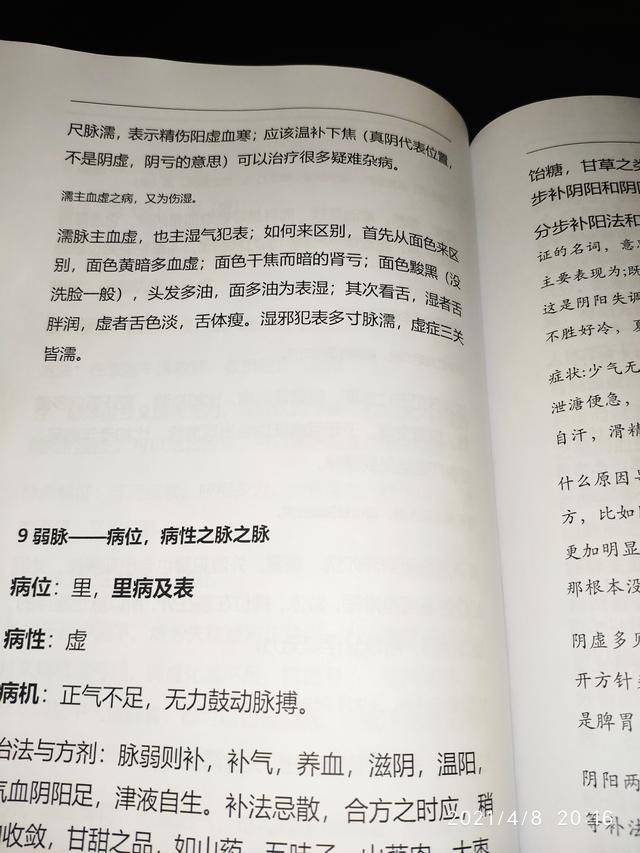

任何一种疾病,不论简单的感冒还是复杂的癌症,必然有发病的部位和虚实寒热。即我下边所说的“病位”,病性寒热虚实教材说的很多了,我就不多说了,我主要谈谈病位。

我所说的“ 病位”,并不是教材说的疾病 表现出的地方就是疾病的病位,这是 治标 的病位,头痛医头,就是西式中医,虽然用的中药,思维还是那病治那。

我说的病位是 治本 的病位。真正的病位是正气不足的地方,或者邪气聚集的地方。不是问出来或者看出的地方,是通过脉诊诊断出来的,比如恶寒发热,脉反沉,用麻黄汤就要出大问题,病位在理,怎么能治表呢?仲景书上写的很清楚,每一篇都是"某某病脉证并治",脉在前,证在后。

中医的精妙之处,正在于对病位的准确判断和深入理解。若不能明晰这治本的病位,治疗便如同盲人摸象,难以触及根本。

以常见的胃脘疼痛为例,若仅看到疼痛这一表面症状,便随意用治疗脾胃的药物,可能会延误病情。倘若通过脉诊发现是双尺脉无力,这是火不生土,肾气虚寒所致,病变在于中焦脾胃,病位却在下焦肾阳不足,治疗则用金匮肾气丸之类,而不是理中丸之类

又如女性的月经不调,若只是依据月经周期的紊乱和经量的异常来用药,往往效果不佳。通过仔细的脉诊,是寸脉沉弱,病位可能在于心阳心血不足,导致的下焦亏虚,看似肾气亏虚,其实需补肾心气心血,

365建站再如小儿的反复感冒咳嗽,若不深究病位,一味地使用解表药,可能会损伤正气甚至让小儿昏迷。若脉沉细弱无力,病位可能在于肾气肾阳不足,应以金匮肾气丸结合七味都气丸治疗,再比如小儿消化不良,看着舌苔很厚,脉象却无力,大夫用消食导滞,用保和丸之类的方剂就大错特错了。

365建站客服QQ:800083652总之,只有通过精准的脉诊,找到真正的病位,才能制定出恰当有效的治疗方案,使中医的治疗发挥出其独特的优势,为患者带来康复的希望。

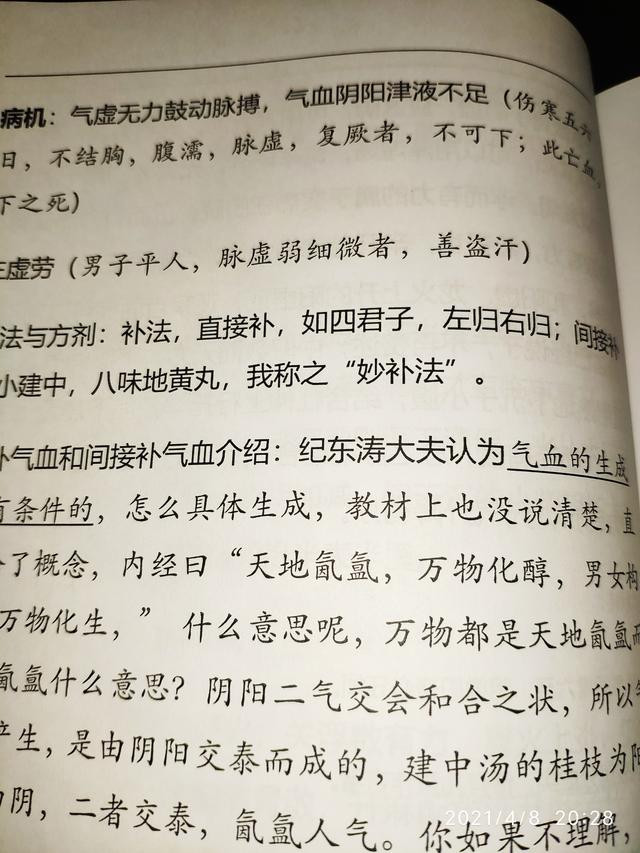

要搞懂病位这个学说, 我认为首先要学懂伤寒,再读温病,知道疾病的纵横传变,就可以找到病位,找到病位,我们就有目标的开方施针,如果找不到疾病的真正病位,那么方剂的效果就会变慢,或者无效,或者伤人,比如一个气血虚症,《伤寒论》就提出了有在表的气血不足,在里的气血不足。还有半表半里的气血不足。

在表的气血不足可以用新加汤,在里的气血不足,就可以用小建中汤,在半表半里的气血不足,《伤寒论》虽未明言,但是后世的补中益气汤,升陷汤,升阴汤均可补益腹腔内气血、升提腹腔内的气机。

教材的补气益血方剂比如十全大补汤,八珍汤之类,郝万山老师治疗一个产后身痛的病人,用补气血的方剂无效,后来刘渡舟老先生让其加重生姜的量,将气血带到在表这个部位,一个小小的调整,竟然能扭转乾坤,这就是因为刘老找到的疾病的位置,所以学习伤寒论的精髓之一就在于找疾病的病位,

谈到《伤寒论》,首先是人体感受寒邪,其次因为体质不同,所以寒邪在人体的变化也不同,就有了入里、在胸腹半表半里的区别,治疗寒邪致病,自然要运用姜附桂;但是如果内伤病,比如脉沉纳差、大便泄泻的太阴病,如果服用理中汤比较燥热,这个时候换成参苓白术散就更加合适。

比如气虚在半表半里导致的脏腑下垂,服用小柴胡汤,辛散太过,补益不足,那么运用补中益气汤或者升阴汤结合枳壳、厚朴;肝肾不足,升无动力可加杜仲女贞子,效果就更好,胸腹之气,左升右降,流动不息。

需要补充一点,少阳病和厥阴病的区别。经常看到很多大夫给一些慢性病患者诊断为“厥阴病”,厥阴病在外感伤寒是疾病的转归阶段,少阴阳气能抵抗寒邪则病愈,否则病危;在内伤杂病却是病危阶段,多由少阴病转到厥阴病,是虚阳外越而发热动风,出现,消渴,气上撞心,心中疼热,饥而不欲食,食则吐蛔,下之利不止,渴欲冷饮,心口痛疼而发热,想吃而咽不下,大小便自遗;

这类病人一般都在住院部ICU才能看到。所以用大量乌梅收敛阳气,附子人参温阳补气,可以去了发越阳气的桂枝、细辛,余药不变加山茱萸肉30到150克敛肝息风。我们在门诊见的病人多是少阳病,可谓半实半虚,虽然阳虚但是还没有到阳气外越生风的阶段,所以半夏泻心汤,黄连汤类属于少阳病的处方,这是医学争议多年的话题了。

通过上边对乌梅丸的改变,可以看出伤寒六经和杂病六经同中有异,处方也要灵活运用,否则就违背了仲景的“观其脉症,知犯何逆,随证治之”辨证思维。

疾病除了表里病位,还有上下病位,结合表里那就更加精准了。

现在中医看病,反过来咯,先是各种问,再看舌,最后随意看看脉,几秒钟就完了,这还算好的,有的主任中医师问都不问,直接开检查,这就是我们千辛万苦花几个小时排队,然后看中医后的诊断方式,这些假中医能给科室赚黑心钱,所以就成了主任,然而好好看病的大夫呢,就没机会评选了,很多还是主治医师,可是患者又不懂,就错过了,有些有福报的患者呢,还是会找职称低的大夫,比如有些人信任年轻大夫,于是找到了我。

如果找到了真正的中医,那么无论多么复杂的疾病,治疗都会有效果,没效果,就是没有找到疾病的位置。

不论多内科,妇科病,皮肤病甚至外科病都有自己的发病部位,即不在脏腑,就在皮肤肌肉筋骨,要么就在胸腹腔里。我今天所说的病位是病邪聚集导致疾病发生的部位,并不是疾病表现出来的部位。

比如说脉沉滑的便秘,导致的痤疮,病邪的部位在大肠,表现的部位在面部,我们用下法治疗,大承气汤即可,如果用辛凉解表法,是很难见效的;同理,脉浮的痤疮,用下法也是不能治本胡,会反复发作。

脉沉弦带状疱疹,病邪的部位在肝胆,我们仍然用下法,用大柴胡汤即可,表现的部位可在皮肤肝胆经络的部位(胸胁,耳朵,大腿外侧等),脉浮的带状疱疹,用教材龙胆泻肝汤或者大柴胡汤也是不对证的。再比如脉浮细的腰椎间盘突出症,病变部位在督脉,不在肾系,应该补表之气血阴阳,你用了强腰补肾丸,那么这个病治起来就很困难。

节选自纪东涛医师脉学讲稿《中医病位学说》